昔の漫湖 聞き書き その2後編

お待たせしました。「昔の漫湖 聞き書き」その2、後編です!

前回に引き続き、旧小禄村字鏡水ご出身の平良幸男さんのお話です。戦後、復興と共に社会が急速に変化していった時代。そこにはどんな暮らしがあり、どんな変化があったのでしょうか?平良さんの子どもの頃の思い出とともに語って頂きました。

● 漫湖の思い出 ●

—平良さんは、子どもの頃漫湖に遊びに行ったりしましたか?

平良さん:子どもの自分には少し遠かったけど、友達と一緒の時は行ったよ。鏡原町にある大見謝制服店の裏手の辺り、昔はあそこにパイン缶詰の工場があってさ、「アマンケー パイン カマリンドー(あそこでパイン食べられるよ)」って言って、捨てられたパインの芯を食べに行ったよ。漫湖はパイン工場のついで。アンチャン(オキシジミ)をとるわけさ。水はきれいだけどドゥルブッター(泥んこ)だから、裸足か草履で入って、手を突っ込んでとるわけ。家に持って帰って、泥抜きして食べたよ。アンチャンのほかにボラもとってた。多分手でとってたはず。

旧小禄村の高台から見た埋立前のガーナー森※1。平良さん曰く「ガーナー森は向かい側の森といつもケンカして

いて、見かねた神様が岩を落として鎮めた」という昔話があったらしい。確かに、「しっぽ」の部分に岩がある。

平良さん:中学生の頃くらいまでは水はきれいだったよ。高校生くらいの頃(昭和40年代)から水がだんだん汚れていったと思う。漫湖もだけど、近くの川とかも。生活排水をすべて川に流していたからね。でも汚くなって困ったという印象はなかったから、多分その頃には上水道が整備されていたのかな。昔は色々とテーゲー(適当)だった。復帰後はそういう意識も少しずつ変化していったと思うけどね。でも漫湖は、汚くなる前も水が澄んでいたという印象はないな。漫湖が海というイメージはなかった。海と言ったら与根とか、空港のところかな。

—自然が身近すぎて、その変化を強く意識しなかったのでしょうか。平良さんにとって漫湖は海ではなかった、というのも興味深いですね。前に聞いた高良さんのお話しでは、漫湖でハマウイをしたというお話もありましたが…

※1 ガーナー森

かつては漫湖に浮かぶ小島のひとつだったが、鏡原町建設のため漫湖の一部が埋め立てられた(1957~1959年)ことで、現在は陸上の小丘となっている。名前の由来はたんこぶ(ガーナー)のようだからとか、鵞鳥がガーガー鳴いていたから等と言われている。ガーナー森にまつわる昔話は、絵本にもなっている↓

「ガーナー森とシーサーのお話」(豊見城市商工会青年部有志の会) →絵本ダウンロード(PDF) →読み聞かせ(YouTube)

● ハルサーの暮らし ●

―平良さんのご実家は何をされていたんですか?

平良さん:うちはハルサー(農家)で、ゴボウ、ニンジン、カガンジデークニ(鏡水大根)、タマナー(キャベツ)、ネギ、ホウレンソウ…このへんの野菜を作ってたよ。父は地元の建設会社でも働いていたから、16時頃に家に帰ってきて、その後19~20時頃まで畑仕事。野菜を売るのは母の仕事で、自分も小さい頃は一緒に行ったことがあるよ。川とか家で野菜を洗って束ねて出荷準備して、それを夜の1~2時に農連市場に持っていくわけさ。乗り合いのタクシーみたいなのがあって、黒電話で時間のやり取りしてたよ。場所取りが大変で、安いけど場所代も払ってたよ。大まかな場所は、うるくんちゅ(小禄の人)はここ、具志はここ、高良はここ…って決まっていたけどね。

写真:「那覇農連市場(1965年11月)」(沖縄県公文書館所蔵)

戦後、沖縄県民の台所として人々の生活を支えてきた農連市場。もともとは、戦後の復興に欠かせない食器等のやちむん(焼き物)生産のため、いち早く米軍から開放された壺屋付近に人々が集まったことで誕生したマチグヮー(市場)だった。与儀や開南に移転する等した後、1953年に琉球農連(現在のJAおきなわ)に「農連中央市場」として那覇市樋川に開設され、長く「のうれん」の通称で親しまれてきた。2017年に施設の老朽化等の問題により閉鎖され、現在は「のうれんプラザ」内に移転している。

平良さん:いいアチョール(仲買人)をつかまえると、まとめて買ってよそに卸してくれて楽だわけさ。じゃなきゃ朝6時にまた農連に行って自分で売るわけ。それでも余ったらカミアチネーする(頭にのせて売り歩く)。姫百合橋を通って栄町の方まで行ったこともあったよ。その後与儀まで歩いて、そこからバスに乗って、家に帰るのは朝10時くらいだった。

―畑仕事(食料)と大工仕事(住宅)…今も勿論ですが、特にこの戦後直後の人々の生活に必要とされたお仕事ですよね。それを朝から晩まで。

平良さん:あの時代の人達は本当に働き者だったよ…。昔はマチャーグヮー(日用雑貨店)があちこちにあったて、普段の買い物はそこでしてたよ。「サガラチ クミソーリ(掛け売りしてくれ)」って、そういうのもあの頃はよくあったね。たまに貰うサーターアンダギーとかハチャグミ(沖縄のポン菓子)が楽しみだったよ。

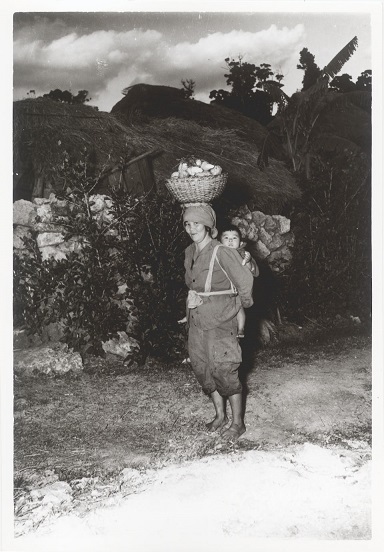

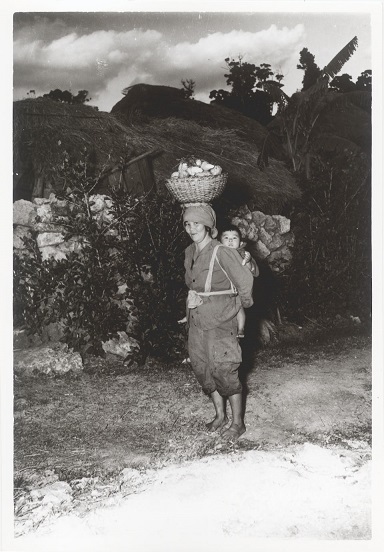

写真「野菜の入ったバーキ(籠)を頭に載せ子を背負う女」(キーストンスタジオ蔵 那覇市歴史博物館提供)

「カミアチネー」は当時の女性の一般的な行商スタイル。頭にのせることを「カミーン」と言い、「アチネー」は「商い」の意味。

平良さん:父は簡単な小屋とかは自分で作りよったよ。家の修理も全部自分でやってた。昔の人は何でも全部自分でやってたよね。お産も家でやってたし。自分も兄弟が家で生まれたの覚えているよ。あの頃はみんなトゥータンヤー(トタンの家)で、カーラヤー(瓦屋根の家)はエーキンチュ(金持ち)だけ。クーラーなんてない時代だけど、トゥータンヤーでも家の中は涼しかったよ。昔はハエや蚊がいるのは当たり前で、寝る時は蚊帳張って寝るわけさ。「トーハイ、カチャハレー。ニンジュンドー(さあほら、蚊帳張って。寝るよ)」って言って。今はあんまり見ないけど、昔はオーベー※2って大きいハエがいたよ。

※2 オーベー

オビキンバエのこと。体は青緑色で、赤く大きな眼のハエ。動物の死体やフン等によく集まる。この頃は家庭で家畜を養っていたり、汲み取り式の便所や肥溜め等が普通にあった時代だったので、こうしたハエも多かったのだろうか。

お話しをもとに作成した旧小禄村および漫湖の地図。斜線部分は1948年以降から現在までに埋め立てられた土地で、鏡原町は昭和35年(1960)に誕生した。(※地図は「今昔マップ on the web」より、米軍作成地図(1948)を加⼯して引⽤)

―平良さんも畑仕事を手伝ったりしたんですか?

平良さん:大きくなってからは自分も畑仕事を手伝ってたよ。宿題してからね。父は豚も5~6頭飼ってて、移転前の育英堂があったところ、あの辺に豚小屋があった。今の聖マタイ幼稚園辺りには屠殺場があって、「トジュウバ(屠獣場)」って呼んでいたな。父は基地の炊事班で働いていたこともあったよ。あの頃は他にもそういう人たちが結構いた。父は米軍の残したケーキとかリンゴとか、袋に入れて残飯に隠して時々持って帰ってきてたよ。残飯は豚のエサにしてたね。あれも戦果アギヤー※3になるのかな…。自分も外人住宅※4で草刈りのバイトをしたことがあったよ。小禄中学校から住宅地が見えて、実際入れたわけさ。カタコトの英語で「グラスカット、グラスカット」って言って。25セントもらえたよ。小遣い稼ぎだったけど、彼らと仲良くなるいいきっかけだったと思う。自分も友達も親も、相手が米軍だからって変な感情はなかったよ。父がいつも言っていたのは、よく勉強しなさいということ。勉強して豊かに暮らせるようにって気持ちだったんだと思う。

写真「小禄方面より那覇を臨む 小禄畜産㈱(1963年7月)」(沖縄県公文書館所蔵)

※3 戦果アギヤー

「戦果を挙げる者」の意味。戦後間もない頃、生活の糧を得るため米軍基地から物資(戦果)を奪う人をそう呼んだ。

※4 外人住宅

米軍基地関係の軍人やその家族のために建てられた住宅のこと。シンプルな四角い箱型のコンクリート製の建物で、沖縄各地の基地周辺地域等に建てられた。1972年の沖縄返還以降は民間にも貸し出されたり、売買されたりするようになった。小禄中学校の裏手、宇栄原2丁目の辺りもかつては外人住宅街があり、今でもそうした住宅が残っている。

● 聞き取りを終えて ●

今回は、戦後直後から1950~1960年頃のお話しを中心に聞かせて頂きました。ちょっと前までは人と自然も、そして人と人も今より深く、ごく当たり前のようにつながっていたんですね。そして平良さんのお話しにはウチナーグチがたくさん出てきて、そういう意味でもすごく面白く、勉強になりました!

きっと知識として知る以上に、本当にたくさんのことが変わったんだと思います。昔のお話を聞いていると、面白いと感じると同時に喪失感を覚える時があります。でも、自然との触れ合いの中でわくわくする気持ちや、お菓子を食べて嬉しくなること、親が子を想い幸せを願うこと…そういう、時を経ても変わらないものがあるというのは、どこかほっとしますね。皆さんはどうですか?

平良さん、貴重なお話を有難うございました!

現在は自身も野菜を栽培し、家族や友人と分け合って楽しんでいるという平良さん。

手にしているのは鏡水の伝統野菜として知られる “カガンジデークニ(鏡水大根)”

★★★この聞き書きシリーズは、「記憶さんぽ」という記事としても発行しています。センターのほか、真玉橋公民館、那覇市地域包括支援センター古波蔵、国場自治会、豊見城市中央公民館、小禄南公民館、小禄自治会の計7カ所に置いていますよ。是非お手に取ってみてくださいね!★★★

前回に引き続き、旧小禄村字鏡水ご出身の平良幸男さんのお話です。戦後、復興と共に社会が急速に変化していった時代。そこにはどんな暮らしがあり、どんな変化があったのでしょうか?平良さんの子どもの頃の思い出とともに語って頂きました。

● 漫湖の思い出 ●

—平良さんは、子どもの頃漫湖に遊びに行ったりしましたか?

平良さん:子どもの自分には少し遠かったけど、友達と一緒の時は行ったよ。鏡原町にある大見謝制服店の裏手の辺り、昔はあそこにパイン缶詰の工場があってさ、「アマンケー パイン カマリンドー(あそこでパイン食べられるよ)」って言って、捨てられたパインの芯を食べに行ったよ。漫湖はパイン工場のついで。アンチャン(オキシジミ)をとるわけさ。水はきれいだけどドゥルブッター(泥んこ)だから、裸足か草履で入って、手を突っ込んでとるわけ。家に持って帰って、泥抜きして食べたよ。アンチャンのほかにボラもとってた。多分手でとってたはず。

旧小禄村の高台から見た埋立前のガーナー森※1。平良さん曰く「ガーナー森は向かい側の森といつもケンカして

いて、見かねた神様が岩を落として鎮めた」という昔話があったらしい。確かに、「しっぽ」の部分に岩がある。

(※写真は居酒屋「能登の海」から閉店に伴い寄贈されたもの)

平良さん:中学生の頃くらいまでは水はきれいだったよ。高校生くらいの頃(昭和40年代)から水がだんだん汚れていったと思う。漫湖もだけど、近くの川とかも。生活排水をすべて川に流していたからね。でも汚くなって困ったという印象はなかったから、多分その頃には上水道が整備されていたのかな。昔は色々とテーゲー(適当)だった。復帰後はそういう意識も少しずつ変化していったと思うけどね。でも漫湖は、汚くなる前も水が澄んでいたという印象はないな。漫湖が海というイメージはなかった。海と言ったら与根とか、空港のところかな。

—自然が身近すぎて、その変化を強く意識しなかったのでしょうか。平良さんにとって漫湖は海ではなかった、というのも興味深いですね。前に聞いた高良さんのお話しでは、漫湖でハマウイをしたというお話もありましたが…

※1 ガーナー森

かつては漫湖に浮かぶ小島のひとつだったが、鏡原町建設のため漫湖の一部が埋め立てられた(1957~1959年)ことで、現在は陸上の小丘となっている。名前の由来はたんこぶ(ガーナー)のようだからとか、鵞鳥がガーガー鳴いていたから等と言われている。ガーナー森にまつわる昔話は、絵本にもなっている↓

「ガーナー森とシーサーのお話」(豊見城市商工会青年部有志の会) →絵本ダウンロード(PDF) →読み聞かせ(YouTube)

● ハルサーの暮らし ●

―平良さんのご実家は何をされていたんですか?

平良さん:うちはハルサー(農家)で、ゴボウ、ニンジン、カガンジデークニ(鏡水大根)、タマナー(キャベツ)、ネギ、ホウレンソウ…このへんの野菜を作ってたよ。父は地元の建設会社でも働いていたから、16時頃に家に帰ってきて、その後19~20時頃まで畑仕事。野菜を売るのは母の仕事で、自分も小さい頃は一緒に行ったことがあるよ。川とか家で野菜を洗って束ねて出荷準備して、それを夜の1~2時に農連市場に持っていくわけさ。乗り合いのタクシーみたいなのがあって、黒電話で時間のやり取りしてたよ。場所取りが大変で、安いけど場所代も払ってたよ。大まかな場所は、うるくんちゅ(小禄の人)はここ、具志はここ、高良はここ…って決まっていたけどね。

戦後、沖縄県民の台所として人々の生活を支えてきた農連市場。もともとは、戦後の復興に欠かせない食器等のやちむん(焼き物)生産のため、いち早く米軍から開放された壺屋付近に人々が集まったことで誕生したマチグヮー(市場)だった。与儀や開南に移転する等した後、1953年に琉球農連(現在のJAおきなわ)に「農連中央市場」として那覇市樋川に開設され、長く「のうれん」の通称で親しまれてきた。2017年に施設の老朽化等の問題により閉鎖され、現在は「のうれんプラザ」内に移転している。

平良さん:いいアチョール(仲買人)をつかまえると、まとめて買ってよそに卸してくれて楽だわけさ。じゃなきゃ朝6時にまた農連に行って自分で売るわけ。それでも余ったらカミアチネーする(頭にのせて売り歩く)。姫百合橋を通って栄町の方まで行ったこともあったよ。その後与儀まで歩いて、そこからバスに乗って、家に帰るのは朝10時くらいだった。

―畑仕事(食料)と大工仕事(住宅)…今も勿論ですが、特にこの戦後直後の人々の生活に必要とされたお仕事ですよね。それを朝から晩まで。

平良さん:あの時代の人達は本当に働き者だったよ…。昔はマチャーグヮー(日用雑貨店)があちこちにあったて、普段の買い物はそこでしてたよ。「サガラチ クミソーリ(掛け売りしてくれ)」って、そういうのもあの頃はよくあったね。たまに貰うサーターアンダギーとかハチャグミ(沖縄のポン菓子)が楽しみだったよ。

「カミアチネー」は当時の女性の一般的な行商スタイル。頭にのせることを「カミーン」と言い、「アチネー」は「商い」の意味。

平良さん:父は簡単な小屋とかは自分で作りよったよ。家の修理も全部自分でやってた。昔の人は何でも全部自分でやってたよね。お産も家でやってたし。自分も兄弟が家で生まれたの覚えているよ。あの頃はみんなトゥータンヤー(トタンの家)で、カーラヤー(瓦屋根の家)はエーキンチュ(金持ち)だけ。クーラーなんてない時代だけど、トゥータンヤーでも家の中は涼しかったよ。昔はハエや蚊がいるのは当たり前で、寝る時は蚊帳張って寝るわけさ。「トーハイ、カチャハレー。ニンジュンドー(さあほら、蚊帳張って。寝るよ)」って言って。今はあんまり見ないけど、昔はオーベー※2って大きいハエがいたよ。

※2 オーベー

オビキンバエのこと。体は青緑色で、赤く大きな眼のハエ。動物の死体やフン等によく集まる。この頃は家庭で家畜を養っていたり、汲み取り式の便所や肥溜め等が普通にあった時代だったので、こうしたハエも多かったのだろうか。

お話しをもとに作成した旧小禄村および漫湖の地図。斜線部分は1948年以降から現在までに埋め立てられた土地で、鏡原町は昭和35年(1960)に誕生した。(※地図は「今昔マップ on the web」より、米軍作成地図(1948)を加⼯して引⽤)

―平良さんも畑仕事を手伝ったりしたんですか?

平良さん:大きくなってからは自分も畑仕事を手伝ってたよ。宿題してからね。父は豚も5~6頭飼ってて、移転前の育英堂があったところ、あの辺に豚小屋があった。今の聖マタイ幼稚園辺りには屠殺場があって、「トジュウバ(屠獣場)」って呼んでいたな。父は基地の炊事班で働いていたこともあったよ。あの頃は他にもそういう人たちが結構いた。父は米軍の残したケーキとかリンゴとか、袋に入れて残飯に隠して時々持って帰ってきてたよ。残飯は豚のエサにしてたね。あれも戦果アギヤー※3になるのかな…。自分も外人住宅※4で草刈りのバイトをしたことがあったよ。小禄中学校から住宅地が見えて、実際入れたわけさ。カタコトの英語で「グラスカット、グラスカット」って言って。25セントもらえたよ。小遣い稼ぎだったけど、彼らと仲良くなるいいきっかけだったと思う。自分も友達も親も、相手が米軍だからって変な感情はなかったよ。父がいつも言っていたのは、よく勉強しなさいということ。勉強して豊かに暮らせるようにって気持ちだったんだと思う。

※2022/5/7「トジュウバ(屠獣場)」の写真を追加しました。情報提供有難うございました!

写真「小禄方面より那覇を臨む 小禄畜産㈱(1963年7月)」(沖縄県公文書館所蔵)

※3 戦果アギヤー

「戦果を挙げる者」の意味。戦後間もない頃、生活の糧を得るため米軍基地から物資(戦果)を奪う人をそう呼んだ。

※4 外人住宅

米軍基地関係の軍人やその家族のために建てられた住宅のこと。シンプルな四角い箱型のコンクリート製の建物で、沖縄各地の基地周辺地域等に建てられた。1972年の沖縄返還以降は民間にも貸し出されたり、売買されたりするようになった。小禄中学校の裏手、宇栄原2丁目の辺りもかつては外人住宅街があり、今でもそうした住宅が残っている。

● 聞き取りを終えて ●

今回は、戦後直後から1950~1960年頃のお話しを中心に聞かせて頂きました。ちょっと前までは人と自然も、そして人と人も今より深く、ごく当たり前のようにつながっていたんですね。そして平良さんのお話しにはウチナーグチがたくさん出てきて、そういう意味でもすごく面白く、勉強になりました!

きっと知識として知る以上に、本当にたくさんのことが変わったんだと思います。昔のお話を聞いていると、面白いと感じると同時に喪失感を覚える時があります。でも、自然との触れ合いの中でわくわくする気持ちや、お菓子を食べて嬉しくなること、親が子を想い幸せを願うこと…そういう、時を経ても変わらないものがあるというのは、どこかほっとしますね。皆さんはどうですか?

平良さん、貴重なお話を有難うございました!

現在は自身も野菜を栽培し、家族や友人と分け合って楽しんでいるという平良さん。

手にしているのは鏡水の伝統野菜として知られる “カガンジデークニ(鏡水大根)”

★★★この聞き書きシリーズは、「記憶さんぽ」という記事としても発行しています。センターのほか、真玉橋公民館、那覇市地域包括支援センター古波蔵、国場自治会、豊見城市中央公民館、小禄南公民館、小禄自治会の計7カ所に置いていますよ。是非お手に取ってみてくださいね!★★★